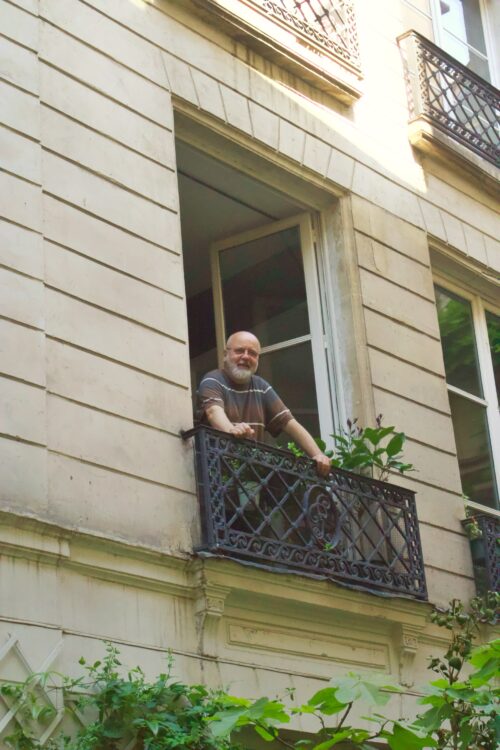

Accueil » Reportages » Rencontre avec Noël Herpe, auteur du livre « Je déménage »

Rencontre avec Noël Herpe, auteur du livre « Je déménage »

Le déménagement, ou l’art de se réinventer

Derrière chaque carton s’entrouvre un monde : souvenirs à trier, promesses à venir, et l’écho persistant d’un lieu qu’on abandonne. Dans Je déménage, Noël Herpe fait de ce passage obligé une fable urbaine et intime, où le fracas d’un marteau‑piqueur au pied de son appartement en rez-de-chaussée devient le signal d’un voyage intérieur à travers les rues de Paris. À chaque visite, se noue la tension subtile entre la réminiscence des pièces qu’on laisse derrière soi et l'espérance d’un nouveau port d'attache.

Tout commence par une faille : celle qui s’ouvre entre un chez-soi devenu trop bruyant, trop humide, trop saturé de moments, de désirs, de rêves et de visages évanouis, et l’idée d’un ailleurs encore flou comme le sont tous les possibles. Chez Noël Herpe, cette faille s’élargit sous l’effet d’un vacarme de chantier, d’un plafond trop bas, d’une bibliothèque envahie par les spores, autant de signes qu’il est temps de partir.

Je déménage n’est pas le journal d’un simple changement d’adresse, c’est un voyage à travers Paris, ses appartements improbables, ses quartiers chargés d’histoire, et les souvenirs (les fantômes?) qu’ils éveillent. Chaque visite devient un chapitre, chaque étage une épreuve, chaque agent une énigme. Le chat, lui, traverse ces moments avec le calme impassible de celui qui sait - bien avant son maître - qu’il est temps de s’en aller.

Derrière les diagnostics et les contre-visites, c’est une cartographie intime qui se dessine. Car déménager, c’est surtout tenter de se retrouver, ou de se surprendre, dans un décor qui, l’air de rien, redessine tout : le rythme des jours, les rencontres à venir, les livres qu’on aura envie d’écrire.

« Jeter est difficile. À chacun de mes déménagements, je m’attaque à cet exercice qui tend à m’alléger. Je me demande si je ne déménage pas pour cette unique raison : me débarrasser, magiquement, de ce que j’ai décidé de considérer comme une peau morte. » Noël Herpe

Votre livre s’ouvre sur le vacarme d’un marteau-piqueur qui vous pousse à fuir votre appartement. Plutôt qu’un simple bruit de chantier, ce vacarme devient un déclencheur profond. Pouvez-vous nous raconter ce moment précis où vous avez su qu’il fallait partir ?

Je le raconte dans le livre : il y a eu un déclic, vous savez c’est souvent comme ça dans la vie, c’est comme dans un couple, vous accumulez les griefs, les raisons de s’énerver, et puis il y a un moment où vous explosez, vous vous dites bon stop, ça suffit quoi ! Donc ce n’était pas du tout rationnel, ce n’était pas réfléchi, je n’ai pas posé le pour et le contre, ça m’est rarement arrivé dans ma vie à ce point-là : vraiment ce sentiment de ras‑le‑bol qui fait qu’à un moment vous prenez une décision sans vraiment la prendre puisque c’est la réalité qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c’est vrai que j’habitais cet endroit qui avait du charme, qu’on aurait appelé à l’époque un loft ou un espace atypique: c’était une ancienne étude d’architecte, un peu galerie avec pignon sur rue, et une arrière‑cour qui n’était pas désagréable. Mais le problème de ce genre d’endroit, surtout dans les immeubles anciens, c’est l’humidité ; et puis le bruit : vous êtes sur la rue, il faut vraiment une très bonne isolation, ce qui n’était pas le cas. Je n’avais peut‑être pas envie de faire les travaux qu’il fallait pour isoler suffisamment. Alors je me retrouvais à fuir la pièce principale pour échapper aux marteaux‑piqueurs, aller dans la cour, puis revenir dans la pièce pour fuir la cour : sauf à me mettre dans le sous‑sol à la limite, je ne voyais pas d’autre solution. C’est un problème endémique à Paris, la question du bruit… Cela dit, je dois avouer qu’ici j’en ai aussi : pas le même, c’est plutôt la voisine qui joue du piano. C’est quand même plus agréable qu’un marteau‑piqueur.

Après ce cri du cœur, vous vous lancez dans une véritable odyssée urbaine, entre rendez-vous manqués, visites fantasques et tâtonnements. Comment avez-vous vécu, sur le plan personnel, cette période de recherche effrénée ?

Je dirais que je l’aurais sans doute mal vécue, s’il n’y avait pas eu le livre. Comme je n’y avais pas beaucoup réfléchi à dire vrai, je me disais : « Est‑ce que j’ai vraiment bien fait quand même de me lancer dans cette odyssée ? », comme vous dites. D’autant plus que mon appartement en rez‑de‑chaussée s’est vendu très vite. Je suis tombé sur un agent immobilier d’une efficacité incroyable : elle a vite et bien vendu. Donc je me suis un peu retrouvé pris à mon propre piège. On lance un hameçon en se disant : bon, on verra bien, il y aura peut‑être quelques visites. Et puis je me disais : « Je suis peinard, j’ai le temps de voir venir. » Et en fait non, puisqu’elle a vendu tout de suite. Donc je me suis retrouvé piégé et bien obligé de trouver un autre appartement, car je pars du principe qu’il vaut mieux vendre avant d’acheter. Les gens qui achètent avant de vendre me paraissent un peu fous, sauf à faire des prêts relais onéreux, ça ne me paraît pas une bonne idée. En plus, ça permet de tester l’état du marché, c’est un bon baromètre. À partir de cette vente très rapide, je me suis retrouvé entraîné dans un mouvement que je ne maîtrisais pas tout à fait et, heureusement, le livre m’a permis de donner une forme, un sens et un rythme à tout ça. Je dois avouer qu’en y réfléchissant a posteriori, je suis conscient d’avoir aussi lancé ça pour faire le livre. J’étais un peu en panne de sujets : il y avait l’envie de trouver un storytelling, quelque chose à raconter. Quoi de plus basique que la recherche de lieux ? Finalement, c’est aussi la recherche de soi à travers un lieu, cette idée de se définir à travers un décor. Cette idée qu’on peut refaire sa vie dans un endroit différent : une utopie, une illusion. Mais il y a tout un côté rêveur et romanesque dans tout cela, qui m’a apporté l’écriture du livre et fait que je n’ai pas complètement sombré dans la dépression.

Vos visites prennent souvent l’allure d’épisodes à part entière, faits de rencontres impromptues et de rebondissements. Comment ces « petites aventures immobilières » ont-elles modelé la trame et le tempo de votre récit, au-delà du simple inventaire des lieux ?

Oui, c’est intéressant que vous parliez de tempo, parce que c’est vraiment comme ça que le livre a pris sa forme. J’avais déjà fait un livre qui s’appelait Souvenirs/écran, qui était un peu sur le même principe qui était une série de conférences que je faisais en province sur un sujet de cinéma. Il y avait des rencontres avec les exploitants, ce qu’on appelle les intermédiaires culturels. C’est à dire que vous rencontrez quelqu’un, ça vous emmène dans une musique qui n’est pas forcément la vôtre au départ. Moi, je suis plutôt un mélancolique, mais c’est vrai que vous rencontrez des hystériques, vous rencontrez des obsessionnels, vous rencontrez des gens qui essayent de vous entraîner dans leur salade ou vous en trouvez d’autres qui sont complètement inertes et passifs. Bon, il y a toutes sortes de tempo, de ralenti, d’accéléré. Et donc c’est ça que je trouve intéressant, c’est finalement de se servir de l’écriture pour écouter un peu la musique de chaque rencontre et la musique de chaque moment de la vie qui sont finalement des choses assez précieuses et auxquelles on ne prête peut être pas tellement attention dans le flou de la vie quotidienne ; l’écriture permet de garder une trace de ça. Alors ensuite, ça ne veut pas dire que je n’ai pas retravaillé le manuscrit après coup, mais c’est plutôt une question de montage, de resserrer, d’élaguer, je n’ai pas mis toutes les visites, j’ai fait à peu près 47 visites, j’ai dû en mettre 45 parce qu’il y a un moment où je me suis dit : « Là il y a deux ou trois de trop, donc faut sabrer. » Et donc c’est à partir de là aussi que ça m’a permis de créer des chapitres auxquels j’ai donné le nom de mouvements musicaux.

À Cancale, vous évoquez le désir de retrouver l’atmosphère de vos étés d’enfance et de recréer un lieu chargé de souvenirs. Pensez-vous qu’on puisse, en parcourant les quartiers de Paris ou de province, «réemménager » dans ses souvenirs et y retrouver cette présence ?

Oui, c’est très intéressant, cette idée : le fantasme de revenir à l’enfance, que j’ai partiellement réalisé en achetant, il y a quelques années, une maison pour une bouchée de pain en Corrèze. J’avais une chambre de bonne rue de Rivoli de neuf mètres carrés bruts, quatre officiellement selon la loi Carrez, que j’ai vendue d’urgence, craignant qu’on interdise bientôt la location des micro surfaces. Ce « quatre mètres carrés » m’a permis d’acquérir une immense propriété en Corrèze ; je fais souvent ce jeu de mots : de Carrez en Corrèze. Mon enfance oscillait entre Cancale et la campagne du Luberon, dans la superbe propriété que mon père avait acquise : j’ai inconsciemment reconstitué ce décor rural dans ma maison corrézienne. En débarquant pour la première fois, je me suis dit : « Tiens, ça me rappelle quelque chose. » J’ai même envisagé un second pied‑à‑terre en Bretagne, mais financièrement, deux résidences plus un pied‑à‑terre à Paris, c’était impossible. À Paris, on se promène dans une géographie intérieure et mémorielle : chaque quartier évoque un souvenir, une histoire d’amour ou un lieu de vie. J’ai grandi à Paris et malgré mon attachement à la Rive gauche, j’ai vu mes amis « bobos intellos » émigrer vers le nord (Belleville, Jourdain, Crimée…). Mon choix n’est pas porté par le luxe, mais par ce désir de retour aux sources. L’appartement où je suis installé est un savant mélange : la chambre de bonne rue de Rivoli, le studio rustique rue de Bièvre où mon père a vécu ses dernières années, et le grand atelier rue du Petit‑Carreau, au moment où Montorgueil devenait piéton. Les tomettes au sol, j’adore : je n’aime pas particulièrement les tomates, mais j’aime les tomettes. Ma mère m’avait dit que ce style avait un côté un peu paysan, vieillot, et c’est exactement ce charme désuet qui m’a séduit. Le déménagement est finalement toujours un déplacement de nos centres de gravité dont on s’éloigne pour mieux se retrouver.

Le déménagement est souvent source de tension ; le vôtre devient matière à écrire. Quelles stratégies narratives avez-vous employées pour transformer l’angoisse des diagnostics, des mandats et des délais en matière littéraire ?

Je ne dirais pas que ça a été un moment angoissant, mais un peu chaotique, un peu compliqué. J’avais parfois le sentiment d’une certaine absurdité, mais j’aime qu’il y ait du mouvement. J’aime les rencontres, j’aime être arraché à mon côté mélancolique par la confrontation avec autrui. Donc avoir plein de rendez-vous, voir des gens, ça me sort de mon ordinaire. Si j’étais psychanalyste, je dirais que c’est une manière de combattre la mélancolie par l’hystérie, de se projeter au-devant des autres pour ne pas être enfermé en soi-même. Je l’ai vécu comme une sorte de fuite en avant, mais pas forcément malheureuse. Ensuite, comme je l’ai dit tout à l’heure, il y a eu l’élaboration du livre, qui me le permettait aussi… Il y avait à la fois la volonté, plus ou moins erratique, de trouver un lieu sans trop savoir quelle forme il allait prendre, et derrière, la volonté d’écrire le livre, là aussi sans trop savoir. Les deux se nourrissaient mutuellement. À certains moments, j’avais presque un peu peur que l’écriture l’emporte sur l’expérience, que j’aille visiter des appartements pour pouvoir en parler dans le livre, ce qui était un peu absurde. Donc il fallait garder un équilibre, que ce soit l’expérience qui dicte l’écriture, tout en gardant ce côté indécis. Le matin, j’écrivais ce qui s’était passé la veille. L’après-midi, j’allais faire des visites. C’était un flux permanent. Et les deux sont presque inséparables. Voilà.

Une fois installé dans votre studio du Marais, quel regard portez-vous sur la manière dont ce changement d’espace a redéfini votre rapport au quotidien et, plus largement, à votre écriture ?

C’est vrai que, comme je le disais dans un premier temps, quand je suis arrivé ici, j’ai eu un sentiment d’utopie, de lieux perdus, un peu à la fois mémoriel et immémorial qui me renvoyait à des fantasmes de passé. Et en même temps, j’avais un peu peur de ça. Parce que c’est l’ambiguïté de cette démarche qui consiste à chercher un décor, et en même temps à ressaisir mon être, en tant que sujet écrivant. Le livre me montre un peu déchiré entre ces deux tendances, trouvant cet endroit mais ayant peur de m’enfermer dans un décor, comme je le dis à un moment, « d’écrivain vieillissant ». Enfin voilà, je m’y voyais, je me suis dit : « Oui, c’est le genre d’endroit où devait habiter Yves Navarre ou Patrice Chéreau ». Il y a cette dimension drolatique et un peu désuète. Je ne peux pas dire que ça a été un coup de foudre, ni une décision : c’est quelque chose qui m’a emporté. Eh bien, pour répondre, je n’en suis pas mécontent : je suis très heureux d’être ici. Et alors ? Est‑ce l’endroit idéal pour écrire ? Je n’en sais rien. On entend le piano, il y a parfois des nuisances sonores. Je ne sais pas si c’est un endroit tellement mieux pour écrire que le précédent, mais j’y suis beaucoup mieux, ça c’est sûr. Et à partir du moment où on est mieux dans sa vie, on est forcément mieux pour écrire.

« Je ne sais pas si c’est un endroit tellement mieux pour écrire que le précédent, mais j’y suis beaucoup mieux, ça c’est sûr. »